Posts mit dem Label Komposition werden angezeigt. Alle Posts anzeigen

Posts mit dem Label Komposition werden angezeigt. Alle Posts anzeigen

Mittwoch, 23. Juli 2014

Freitag, 18. Juli 2014

Sommerloch

|

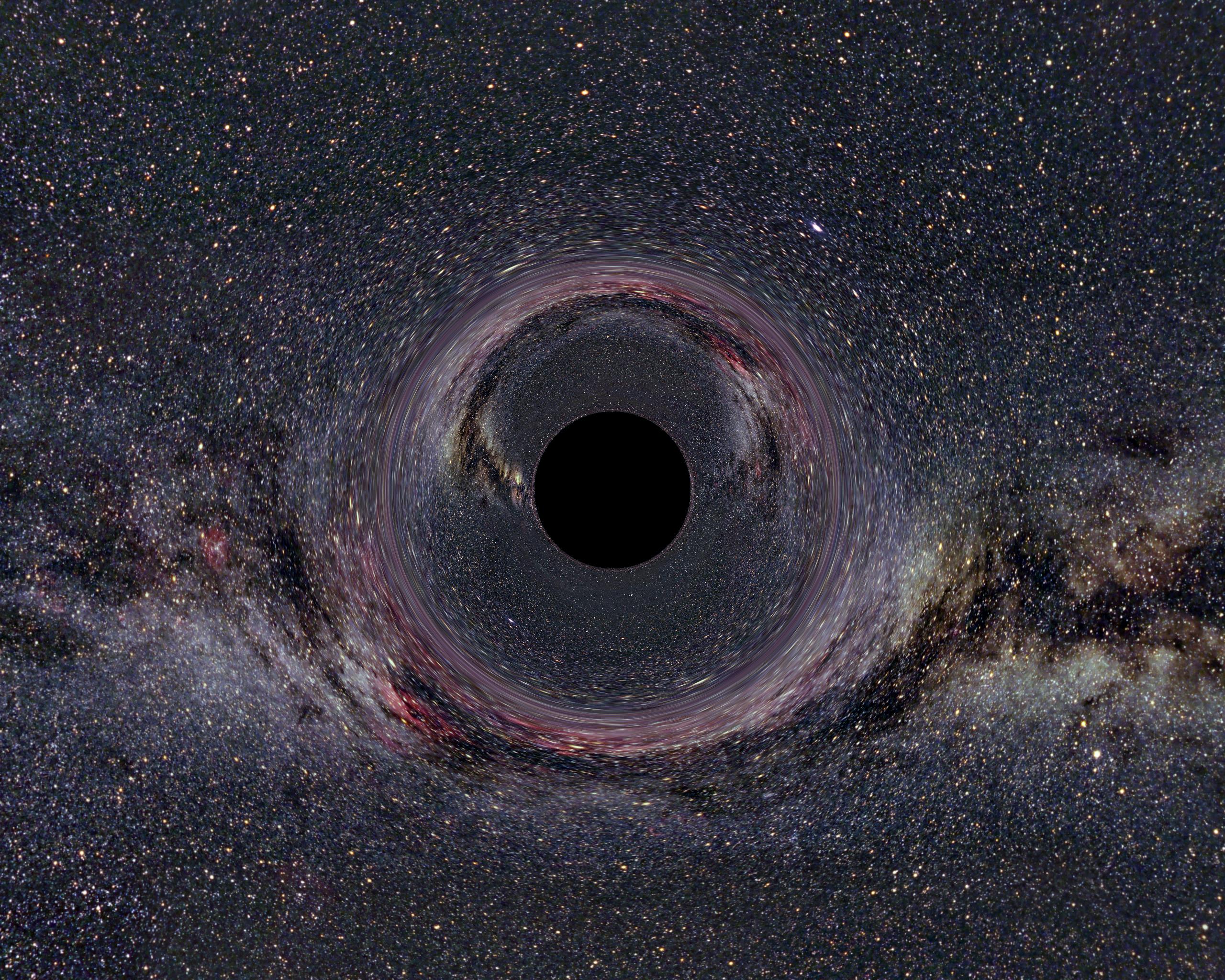

| Simuliertes Schwarzes Loch, Quelle: wikimedia.org |

Es ist schon länger her, dass ich etwas veröffentlicht habe. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass ich soeviel zu tun hätte. Im Gegenteil: Es ist irgendwie Sommerloch. EIgentlich nicht wirklich, aber es fühlt sich so an. Ein paar Schüler sind im Urlaub. Ok. Hear and Now macht Pause. Ich gebe keine Workshops. Das einzige, was läuft, ist die wöchentliche Mittwochshow mit Paternoster. Und dennoch entspanne ich mich nicht wirklich in dieser Zeit, in der ich genauso auch Urlaub machen könnte. Das liegt am traditionellen Sommerfinanzloch und irgendwie auch daran, dass ich mehr Zeit zum Nachdenken habe. Ich frage mich, ob es Sinn macht, soviel in Improworkshops zu investieren. Ob Hear and Now überhaupt Sinn macht, wenn der Aufwand nicht mit den Zuschauerzahlen in Einklang ist. Und vor allem: Ich habe zwar Zeit, um an meinen Kompositionen zu arbeiten, jedoch frage ich mich nun, ob es ein Album sein soll - also die Veröffentlichung von mehreren Titeln gleichzeitig - oder eben immer mal wieder ein Einzeltrack, der fertig geworden ist. Und da haben wir die Grundfrage: Wann ist etwas wirklich fertig? Frage ich drei Leute nach ihrer Meinung, was im Stück noch fehlt, bekomme ich drei Antworten, die alle unterschiedlich sind. Ist das Stück zu langweilig, zu lang, zu profan, zu unfertig. Was soll das überhaupt? Wozu das Stück? Diese Selbstzweifel plagen mich zusätzlich im Sommerloch, dabei ist es die schönste Zeit, die man in Berlin haben kann. Ich bin zu den Schlüssen gekommen, dass nie etwas wirklich fertig und perfekt ist. Dass ich meinen Output an Kompositionen erhöhen will. Dafür muss ich weniger zweifeln an den Ergebnissen, sondern einfach mehr Ergebnisse liefern. Auch wenn nicht jedes Stück die Welt verändert. Ich muss zu meinen künstlerischen Entscheidungen stehen, dass ein Stück nun mal ist, wie es ist. Andere machen es anders. Egal. Es muss mir ein Stück weit mehr egal werden. Und ich werde mehr Einzeltracks veröffentlichen. Es geht sowieso nicht mehr um Geld verdienen mit Kompositionen. Nicht mehr zu dieser Zeit. Ein Album werd ich dann aus vorhandenen Einzelstücken zusammen fassen, die in einem Zusammenhang stehen. Den sieht man eh oft erst hinterher. Dann eben noch zwei Bonustracks drauflegen, wie mein Freund und Produzent Frank Böster meint, und fertig ist die Albumlaube. Aber der Output sollte erhöht werden. Und ich werde mich nicht musikalisch festlegen auf eine Richtung, sondern alle Richtungen anbieten. Auch wenn da manchmal Unperfektes rauskommt. Aber was ist schon perfekt?!

Meine Tracks findet Ihr unter stephanziron.bandcamp.com

Labels:

Album,

Aufnahmen,

Komposition,

Krise,

Probleme,

Recording,

Sommer,

Sommerloch

Donnerstag, 22. Mai 2014

Dieser Drang...

ständig etwas tun zu müssen. Nicht mal bei 30 Grad an den See fahren zu können mit einem Buch und ein paar Runden im Wasser zu drehen. Selbst bei strahlenstem Sonnenschein sitze ich zu Hause und bastle an einem Song. Mein Zimmer ist eher dunkel und kühl. Sicher auch nicht schlecht bei der Hitze. Aber Millionen von Angestellten schwitzen im Büro und würden gern einfach raus gehen. Ich könnte es und tue es nicht. Ich habe dafür nicht die Ruhe. Einmal mit einem Projekt angefangen, bin ich ungeduldig und will es eigentlich auch schnell beenden. Ist das der Preis der jahrelangen Improvisation? Etwas schnell zu schaffen und sofort wieder loszulassen? Ich merke, dass Komposition wirklich ein anderer kreativer Prozess ist, als zu improvisieren. Und weil ich so ungeduldig bin, hat es mich wohl auch zur Improvisation getrieben. Obwohl das, was ich komponiere im Grunde das Festhalten meiner Improvisation ist. Wie man so schön sagt: "Aller Anfang ist Improvisation". Stimmt ja auch. Ich denke manchmal, es liegt auch daran, dass man keine Hobbies mehr hat, wenn man seine Freizeitbeschäftigung zum Beruf gemacht hat. Aber das habe ich ja nicht gezielt und bewusst. Es ist eben eine Berufung. Und bei aller Freiheit schränkt es mich oft eher ein, weil ich dann hier am PC hänge und Musik mache, statt das Wetter zu nutzen und raus zu gehen. Vielleicht sollte ich es einfach akzeptieren, dass es mich dann eher zur Musik zieht. Ich arbeite seit Montag an einer Komposition, die schon lange auf der Festplatte liegt und beendet werden will. Es ist gut, etwas zu beenden. Aber die Ungedult macht mich auch wahnsinnig. Ich habe es im Kopf und mir geht die Umsetzung nicht schnell genug. Komposition heißt Gedult üben. Und irgendwann später dann los zu lassen. Aber dann muss ich auch richtig los lassen und nicht immer noch unzufrieden sein mit dem Ergebnis. Irgendwann muss ein Projekt abgeschlossen werden und einfach ein neues, anderes getan werden. John Lennon hat einmal gesagt: "Du schreibst 100 Songs und nur einer davon ist ein Hit". Dieser Druck - den ich mir selbst mache - macht es nicht einfacher. Muss es immer DIE Komposition sein. Kann es nicht einfach auch mal was nettes sein und gut? Mich regt das oft auf und ich muss nachsichtiger mit mir selbst sein. Es gibt den Drang kreativ zu sein, den Druck was Gutes zu machen, den Stress von mir selbst etwas zu beenden und die Ungedult, wann es endlich fertig ist. Obwohl es nie fertig ist. Manchmal schwer auszuhalten. Und doch liegt es oft daran, dass ich mir die Zeit und Ruhe für Komposition nicht nehme. Termine bringen mich im Prozess durcheinander. Ich denke schon 6 Stunden vorher an den Termin und bin gestresst im Komponieren. Ich versuche das mit Produktionswochen zu verbessern. Das gelingt mir teilweise. Immerhin ein Schritt. Am Ende frage ich mich dann noch "Passt das Stück in das Album rein, das es werden soll?" oder "Das ist doch ein ganz anderer Stil. Wo ist der rote Faden dann im Album?". Zusätzlicher Stress. Auch nicht nötig. Vor allem, weil man heute kaum noch ganze CDs verkauft, sondern eher einzelne Downloads. Das soll es ja auch werden. Das kann man dann bei bandcamp runterladen und das geben, was es einem wert ist. Ich versuche daran zu glauben, instinktiv das Richtige zu tun und lieber Musik zu machen, als in die 30 Grad da draußen zu gehen. Ich muss immer was tun. Manchmal nervt dieser Drang tierisch.

|

| Foto: donflo.com |

Am Sonntag gibt's vielleicht weniger Druck. Da wird improvisiert mit Gitarrist Florian Machnow und Tänzerin Simona Theoharova als Gäste in der Brotfabrik.

Hear and Now Concert Improv

25. Mai 20 Uhr

9/6 Euro

in der Brotfabrik Berlin

Caligariplatz 1

13086 Berlin

hear-and-now.com

Mittwoch, 16. April 2014

Plagiat, Cover, Sound-a-like

10 Jahre Improtheater Paternoster in der Kulturbrauerei

Vom 7. bis 9. Mai feiert das Improtheater Paternoster sein 10jähriges Bühnenjubiläum in der Kulturbrauerei in Berlin. Natürlich gibt es Paternoster schon länger, aber wir spielen seit zehn Jahren im Maschinenhaus. Manchmal auch im Kesselhaus oder Frannz Club. Die ersten vier Jahre mussten meine Kollegen ohne mich auskommen. Ich mache seit sechs Jahren Musik im Maschinenhaus fast jeden Mittwoch.

Aus diesem Grund habe ich einen kleinen Programm Trailer gebastelt. Schaut doch mal rein:

Plagiat, Cover oder Sound-a-like?

|

| Gefundene Plagiate in der Dissertation von zu Guttenberg Quelle: wikimedia.org |

Was heißt das für das Improtheater?

| Hans Zimmer Stern auf dem Boulevard der Stars, Berlin. Quelle: wikimedia.org |

Übrigens auch vom 7. bis 9. Mai mit Paternoster in der Kulturbrauerei in Berlin ;)

Labels:

Cover,

GEMA,

Improtheater,

Jubiläum,

Komposition,

Musik,

Paternoster,

Plagiat,

Rechte,

Soundalike,

Trailer

Dienstag, 29. Oktober 2013

Drei Kompositionen in 24 Stunden

24 Stunden Theater Berlin Oktober 2013

Am 11. und 12. Oktober fand in der Brotfabrik Berlin das 24 Stunden Theater statt. Am Freitag um 18 Uhr lernten sich alle Beteiligten erstmals kennen. Mit dabei waren 4 Autoren, 4 Regisseure, 8 Schauspieler und ich als Musiker. Um 20 Uhr stellten sich alle in der Eröffnungsshow vor. Die Autoren lasen etwas von sich, die Regisseure wurden interviewt, die Schauspieler spielten ein Solo vor und ich sang drei Songs aus der "Pension Schönes Neukölln"-Produktion. Die Autoren und Regisseure wurden per Zufall zueinander gelost. Die Schauspieler wurden nach ihrem "Vorsprechen" von den Autor-Regie-Teams ausgwählt. Außerdem wurde ich musikalisch interviewt vom Moderator Thomas. Er stellte fragen, ich antwortete auf dem Klavier. Seht selbst:

|

| Die vier Regisseure |

|

| In einem Stück hatte ich die Rolle des DJ's von außen eingesprochen. |

Für das erste Lied sammelte ich die Slogans aus dem Prospekt. Kaufland wirbt mit Zeilen wie "Für Zuckerbäcker. Für Genießer. Für alle.". Daraufhin titelte ich den Song "Für alle.". Hier die Liveaufnahme:

Für das zweite Lied ließ ich mich durch die Milchwerbung im Prospekt inspirieren und stelle die Milchproduktion in Frage. Ich nannte das Lied "Weißes Gold" und versuchte das, was Milchkühen industriell angetan wird, auf den Menschen anzuwenden. Hier der Livemitschnitt:

|

| Notation zu "Die kleinen Preise" |

Hier der Live-Mitschnitt:

Die vier Kurzdramen waren durchwachsen. Mir gefielen zwei der Stücke sehr gut. In Anbetracht der sehr kurzen Zeit für Schreiben, Text lernen, Inszenieren und Aufführen war es in jedem Fall eine sehr gute Leistung. Ich empfand den Zeitdruck als nicht so stressig. Im Gegenteil: Ich arbeite gern mit Deadlines und Zielen. Auftragsarbeiten fallen mir leichter, als aus dem Nichts heraus ein Lied zu schreiben. Die Vorlage des Prospekts fand ich im Nachhinein gar nicht so schlecht. Es klingt halt besser, wenn die taz die Grundlage ist. Nun gut. Mir hat es viel Spaß gemacht und war schon das zweite Projekt mit "Zeithintergrund" neben dem Impromarathon im April. Ich würde es wieder tun. Die Zusammenarbeit mit den Regisseurinnen machte mir viel Freude. Ich arbeite gern mit Menschen, die klare Vorstellungen haben und einem dennoch Freiheit lassen. Da ist Vertrauen die Basis und die war da. Auch wenn nicht alles klappte, was wir in den zwei Stunden gemeinsamer Proben entstehen ließen. Ein Format, das sehr spannend ist. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe.

PS: Dass mein Auto in der Nacht abgeschleppt wurde, bleibt mir ebenfalls noch lange im Gedächtnis ;)

Labels:

24 Stunden Theater,

Berlin,

Brotfabrik,

Interview,

Komposition,

Theater

Dienstag, 8. Oktober 2013

24 Stunden Theater

Am kommenden Freitag, den 11.10. und Samstag, den 12.10.2013 bin ich Teil eines sehr spannenden Theaterprojekts in Berlin. Vier Autoren, vier Regisseure, acht Schauspieler, ein Musiker und 24 Stunden Zeit - Der Name ist Programm. Innerhalb von einem ganzen Tag werden vier kurze Theaterstücke geschrieben, inszeniert, geprobt und aufgeführt. Ich werde drei bis vier Lieder beisteuern. Die Macher hinter diesem Projekt schildern den Ablauf so:

"Am Freitagabend geht es los, ab 20 Uhr lernt ihr die Autoren, Regisseure, Bühnenbildner & Schauspieler kennen. Nachdem sich vier Teams gebildet haben, geht es für die Autoren los: mit dem Vorabdruck einer Zeitung bestückt, haben nun die Autoren 8 Stunden Zeit, basierend auf den Themen und Artikeln der Zeitung, einen dramatischen Text zu schreiben! Am nächsten Morgen um 8 Uhr kommen alle Beteiligten, zu einer gemeinsamen Leseprobe zusammen – und auch die Zuschauer sind wieder mit dabei, bevor es darum geht, die Texte zu inszenieren und zu proben. Denn am Samstagabend um 20 Uhr geht der Vorhang wieder auf und ihr erlebt vier kurze Dramen, die nur 24 Stunden zuvor ihren Anfang genommen haben!"

Die Beteiligten lernen sich erst am Freitag Abend kennen. Die Kürze der Zeit ist die Herausforderung bei diesem Projekt. Es wird am Freitag eine kleine Vorstellung aller Beteiligen mit Kostproben ihres Könnens im Rahmen einer Aufführung geben. Grundlage der entstehenden Stücke und Lieder sind zwei Doppelseiten der Tageszeitung vom Folgetag. Bisher war dies immer die Tageszeitung taz aus Berlin. Ob nun Überschriften, Anzeigen, Fotos oder ganze Artikel - Alles kann Inspiration sein. Es ist vor den Augen der Zuschauer entstehende Gegenwartsdramatik, die an Aktualität kaum zu überbieten ist.

Am Samstag gibt es um 8 Uhr früh eine erste Lesung der Texte. Die fertigen Theaterstücke und Lieder werden dann um 20 Uhr in der Brotfabrik Weißensee aufgeführt.

Dieses Projekt reizt mich, ähnlich wie der Impro-Marathon im April, auf Grund der Zeitkomponente, die das künstlerische Schaffen beeinflusst. 24 Stunden Zeit zu haben für drei bis vier Lieder setzt mich unter Druck oder hilft dabei das Ziel zu fokussieren. Dabei werde ich die Nacht und den Samstag nutzen für die Arbeit. Es sollen Lieder werden, also werde ich Songtexte, Akkorde und Melodien komponieren. Der Ausgangspunkt "Zeitung" ist wegen der Aktualität spannend und weil solche Art Inspirationen auch Ausgangspunkte für Improvisationen sein können. Da jede Komposition mit Improvisation beginnt, ist dieses Projekt sehr nah an meinem Schaffen. Außerdem macht es mir großen Spaß mit Ziel Lieder zu komponieren. Was mich inspirieren wird, ist völlig offen. Vielleicht ist es ein Foto, vielleicht eine Überschrift.

Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse und würde mich freuen, wenn Ihr dabei wärt. Ob live oder über das Netz, denn es wird auch über Facebook und Twitter live berichtet über den Fortschritt der künstlerischen Arbeit!

24 Stunden Theater Berlin

in der Brotfabrik Weißensee

Caligariplatz 1

13086 Berlin

11.-12.10.2013

Freitag 11.10.

"Die Show" Beginn 20:00

Samstag 12.10.

"Die Leseung" Beginn 08:00

"Das Theater " Beginn 20:00

Eintritt: 15,- € / erm. 10,- €

[die Karte gilt für alle drei Veranstaltungen (Fr. 20:00 Uhr / Sa. 8:00 Uhr / Sa. 20:00 Uhr)]

24h-theater-berlin.de

facebook.com/24hTheaterBerlin

twitter.com/24htheater

Labels:

24 Stunden Theater,

Brotfabrik,

Komposition,

Lieder,

Theater,

Theaterprojekt

Dienstag, 15. Januar 2013

Ziele von Komposition und Improvisation

Welches Ziel wird eigentlich in einer Improvisation verfolgt? Gibt es überhaupt eines? Oft werden im Improtheater die Inspirationen des Publikums als Zielvorgabe verstanden. Es wäre wichtig, dem Publikum klar zu machen, dass es darum nicht geht. Zumindest wenn man einen anderen Ansatz verfolgt. Reine Zielerfüllung macht den Weg letztlich beliebig. Dabei geht es doch viel mehr um den Weg an sich. Um das Entstehen im Moment. Wenn klar ist, dass "Anfragen" inspirieren sollen und nicht das Ziel vorgeben, kann man den Weg viel mehr genießen.

Hat die Improvisation nicht auch das Ziel ein perfektes Kunstwerk zu sein? Und was bedeutet das eigentlich? Schon Richard Wagner und viel andere riefen dies als Ziel aus. Er wollte gar das Gesamtkunstwerk. Mehr wäre nicht mehr nötig. Arnold Schönberg meinte, wenn erst alle nach seiner Kompostions- und Harmonielehre Musik schreiben würden, würde nichts mehr folgen. Nun kann man das als Größenwahn abtun oder als Ziel dieser Künstler. Ich denke es geht auch bei Komposition, wie auch der Improvisation um den perfekten Moment der Aufführung. Denn was ist eine Komposition ohne Interpretation, also der Aufführung? Und was in diesem Moment perfekt ist, liegt ganz im Auge des Betrachters und im Ohr des Zuhörers. Die Umstände und die Referenzgruppe spielen eine große Rolle. Kunstwerke müssen immer im sozialen Kontext betrachtet werden. Die Komposition lebt erst durch die Performanz. Das hat sie letztlich gemein mit der Improvisation. Sonst bliebe es ein sehr theoretisches Erlebnis und das wäre schade. Sie bliebe ein Gedankenexperiment von Experten, die in ihrem Kopf die Musik erklingen lassen. Das kann wahrlich nicht das Ziel sein.

Ich denke auch, dass die Improvisation, so frei sie auch sein mag, ein Konzept verfolgen kann. Dass sie frei von Form sein will, wenn sie das Label "frei" haben will, ist verständlich. Die Komposition hat den Nachteil, dass man sie, bedingt durch ihre Fixierung, analysieren und ihr damit eine Form interpretieren kann. Ich denke, dass man dies sicher auch bei viele Improvisationen machen kann. Seien sie noch so frei. Das Gehirn will Strukturen erkennen. Und wenn sie nicht in Tönen oder Rhythmus erkennbar sind, dann vielleicht im Klang. Ein großer Aspekt in der freien Improvisation ist der Bruch. Etwas beginnt, anderes kommt hinzu und irgendwann kann man nichts mehr hinzufügen und bricht. Das ist ein Prinzip dem man eine Form unterstellen kann.

Die Improvisation kann auch die Realisierung einer Idee sein. Einer Idee, die im Moment entsteht und der viele andere Ideen voraus gingen. Man nennt es Impulse, Inspirationen oder anders. Perfektion ist ein schwieriger Begriff in der Improvisation und in der Komposition. Was ist schon perfekt. Kriterien vorher festzulegen würde ein Korsett entstehen lassen. Geht es um freie Improvisation würde sie dem widersprechen. Der Weg ist das Ziel. Die Wege zwischen Komposition und Improvisation verlaufen nur anders. Denn am Anfang eines komponierten Werkes steht die Improvisation. Das lässt die Improvisation unfertig und unperfekt erscheinen. Aber auch nur, weil die Komposition für sich den Anspruch erhebt, perfekt zu sein. Improvisatoren kommen nicht auf den Gedanken. Vor allem wenn Perfektion, Planbarkeit und Voraussehbarkeit bedeutet.

Ist das wirklich so? Doch nur, wenn man Improvisation retrospektiv betrachtet, wäre sie vergleichbar und könnte zu diesem Schluss kommen. Mit welchen Kriterien gehe ich an eine Improvisation? Doch wohl formaler Natur. Und wenn die so verglichene Improvisation nicht dieses Ziel inne hat, wie kann man dann Äpfel mit Birnen vergleichen? Vor allem in der Klassik gehört es zur Aufführungspraxis, dass Solostellen, die frei gestaltet werden sollen, doch ausnotiert sind und so vorgetragen werden. Frei nach dem Motto "Hat schon mal funktioniert. Geht auch nicht besser. Vor allem kann es der Solist nicht besser, als das was da steht. Denn improvisieren hat er nie gelernt". Komposition soll in der Aufführung immer möglichst locker leicht wirken, als eben auf der Bühne entstanden. Tun das denn die meisten Kompositionen? In vielen Teilen schon. Es kommt auf das Genre an. Improvisation ist hier gleichgesetzt mit Leichtigkeit und Unbeschwertheit, vielleicht gar Authentizität. Daher versucht die Komposition sich Eigenschaften der Improvisation in ihren Bereich zu holen. Aber die noch so scheinbar ad hoc vorgetragenen Werke wirken immer perfekt, wie sie ja auch sein wollen. Eine Improvisation hat das Scheitern inne. Weil der Weg das Ziel ist und der Weg nicht vorausschaubar ist. Der Weg der Komposition ist zumindest in der Karte vorgezeichnet. Ob dann irgendwo Stau ist, zeigt sich erst bei der Aufführung. Aber wenn es passiert, würde man sicher nicht mehr von einer authentischen Stelle sprechen, sondern von einer nicht perfekten Komposition bzw. deren Aufführung. Also: Ziel verfehlt. Die Gefahr ist groß!

"Die Komposition hat ihr Ziel im perfekten Kunstwerk; die Improvisation in der gelungenen Performanz. [...] Das perfekte Musikstück ist formal vollkommen. Die Kriterien sind inhaltlicher, genauer: konzeptueller Natur. Daher ist eine Komposition immer auch die Realisierung einer Idee. In der Improvisation würde man nicht von Perfektion sprechen, denn Perfektion ist bezogen auf ein Muster, und um genau darum geht es bei der Improvisation nicht."Mahnkopf, Claus Steffen (2011). "Komposition und Improvisation". In: Aspekte der freien Improvisation in der Musik. Wolke Verlag. S. 93

Hat die Improvisation nicht auch das Ziel ein perfektes Kunstwerk zu sein? Und was bedeutet das eigentlich? Schon Richard Wagner und viel andere riefen dies als Ziel aus. Er wollte gar das Gesamtkunstwerk. Mehr wäre nicht mehr nötig. Arnold Schönberg meinte, wenn erst alle nach seiner Kompostions- und Harmonielehre Musik schreiben würden, würde nichts mehr folgen. Nun kann man das als Größenwahn abtun oder als Ziel dieser Künstler. Ich denke es geht auch bei Komposition, wie auch der Improvisation um den perfekten Moment der Aufführung. Denn was ist eine Komposition ohne Interpretation, also der Aufführung? Und was in diesem Moment perfekt ist, liegt ganz im Auge des Betrachters und im Ohr des Zuhörers. Die Umstände und die Referenzgruppe spielen eine große Rolle. Kunstwerke müssen immer im sozialen Kontext betrachtet werden. Die Komposition lebt erst durch die Performanz. Das hat sie letztlich gemein mit der Improvisation. Sonst bliebe es ein sehr theoretisches Erlebnis und das wäre schade. Sie bliebe ein Gedankenexperiment von Experten, die in ihrem Kopf die Musik erklingen lassen. Das kann wahrlich nicht das Ziel sein.

Ich denke auch, dass die Improvisation, so frei sie auch sein mag, ein Konzept verfolgen kann. Dass sie frei von Form sein will, wenn sie das Label "frei" haben will, ist verständlich. Die Komposition hat den Nachteil, dass man sie, bedingt durch ihre Fixierung, analysieren und ihr damit eine Form interpretieren kann. Ich denke, dass man dies sicher auch bei viele Improvisationen machen kann. Seien sie noch so frei. Das Gehirn will Strukturen erkennen. Und wenn sie nicht in Tönen oder Rhythmus erkennbar sind, dann vielleicht im Klang. Ein großer Aspekt in der freien Improvisation ist der Bruch. Etwas beginnt, anderes kommt hinzu und irgendwann kann man nichts mehr hinzufügen und bricht. Das ist ein Prinzip dem man eine Form unterstellen kann.

Die Improvisation kann auch die Realisierung einer Idee sein. Einer Idee, die im Moment entsteht und der viele andere Ideen voraus gingen. Man nennt es Impulse, Inspirationen oder anders. Perfektion ist ein schwieriger Begriff in der Improvisation und in der Komposition. Was ist schon perfekt. Kriterien vorher festzulegen würde ein Korsett entstehen lassen. Geht es um freie Improvisation würde sie dem widersprechen. Der Weg ist das Ziel. Die Wege zwischen Komposition und Improvisation verlaufen nur anders. Denn am Anfang eines komponierten Werkes steht die Improvisation. Das lässt die Improvisation unfertig und unperfekt erscheinen. Aber auch nur, weil die Komposition für sich den Anspruch erhebt, perfekt zu sein. Improvisatoren kommen nicht auf den Gedanken. Vor allem wenn Perfektion, Planbarkeit und Voraussehbarkeit bedeutet.

"Eine gelungene Improvisation nähert sich der Komposition an; umgekehrt erheischt eine Komposition eine Interpretation, die klingt, als wäre sie eine Improvisation."

Mahnkopf, Claus Steffen (2011). "Komposition und Improvisation". In: Aspekte der freien Improvisation in der Musik. Wolke Verlag. S. 93

Ist das wirklich so? Doch nur, wenn man Improvisation retrospektiv betrachtet, wäre sie vergleichbar und könnte zu diesem Schluss kommen. Mit welchen Kriterien gehe ich an eine Improvisation? Doch wohl formaler Natur. Und wenn die so verglichene Improvisation nicht dieses Ziel inne hat, wie kann man dann Äpfel mit Birnen vergleichen? Vor allem in der Klassik gehört es zur Aufführungspraxis, dass Solostellen, die frei gestaltet werden sollen, doch ausnotiert sind und so vorgetragen werden. Frei nach dem Motto "Hat schon mal funktioniert. Geht auch nicht besser. Vor allem kann es der Solist nicht besser, als das was da steht. Denn improvisieren hat er nie gelernt". Komposition soll in der Aufführung immer möglichst locker leicht wirken, als eben auf der Bühne entstanden. Tun das denn die meisten Kompositionen? In vielen Teilen schon. Es kommt auf das Genre an. Improvisation ist hier gleichgesetzt mit Leichtigkeit und Unbeschwertheit, vielleicht gar Authentizität. Daher versucht die Komposition sich Eigenschaften der Improvisation in ihren Bereich zu holen. Aber die noch so scheinbar ad hoc vorgetragenen Werke wirken immer perfekt, wie sie ja auch sein wollen. Eine Improvisation hat das Scheitern inne. Weil der Weg das Ziel ist und der Weg nicht vorausschaubar ist. Der Weg der Komposition ist zumindest in der Karte vorgezeichnet. Ob dann irgendwo Stau ist, zeigt sich erst bei der Aufführung. Aber wenn es passiert, würde man sicher nicht mehr von einer authentischen Stelle sprechen, sondern von einer nicht perfekten Komposition bzw. deren Aufführung. Also: Ziel verfehlt. Die Gefahr ist groß!

Dienstag, 8. Januar 2013

Gefahr des Dilettantismus

"Je freier eine Improvisation, desto größer die Gefahr eines peinlichen Dilettantismus. Erfahrene Improvisatoren bauen dementsprechend vor. Zunächst beherrschen sie ihr Instrument (oder die Stimme) auf einem dem klassischen Musiker vergleichbaren Niveau, bzw. übertreffen dieses sogar mitunter in der Virtuosität [...]"

Mahnkopf, Claus-Steffen (2011). "Komposition und Improvisation". In: Aspekte der freien Improvisation in der Musik. Wolke Verlag. S. 90

Die Gefahr und gleichzeitig der Reiz einer freien Improvisation ist, sich in der Freiheit zu verlieren und gar keine erlangen zu können. Unser Gehirn hat den Willen zu Routine und Struktur. So auch das des Zuhörers. Der Mensch will Muster erkennen. Ob man sich welchen hingibt oder nicht, liegt in der Hand des Improvisators. Es bleibt also die alte Frage, wie frei der Mensch wirklich ist. Wenn man Bücher, wie das oben zitierte, über freie Improvisation liest, bekommt man schnell den Eindruck, dass formale Improvisation in Strukturen der Feind ist. Die Realität sieht gewiss anders aus. Die Szene der improvisierenden Zunft in der Musik versucht sich als Gemeinschaft zu sehen, weil sie de facto nicht sehr groß ist.

Analogien zum Improvisationstheater gibt es auch hier. Ich habe festgestellt, dass Improtheatergruppen dazu neigen, nach einer Weile des Grundlagen lernens und der Theatersportspiele nach Keith Johnstone, längere und freiere Formen des improvisierten Theaters spielen wollen. Hier besteht die gleiche Gefahr, wie in der Musik. Ab wann ist ein Spieler denn erfahren genug, sich in eine freie Improvisation zu wagen mit weniger Struktur und Gerüst? Sicher kann man sagen, dass jeder immer alles machen darf und probieren soll, etwas wagen und riskieren, wie es in der Improvisation gewünscht ist. Das Zitat enthält aber noch einen zweiten Teil, den ich auch wichtig finde. Nämlich, dass man sein Instrument beherrscht und für die Freiheit sozusagen vorsorgt. Von einem Impromusiker wird erwartet, dass er auf Zuruf sofort und ohne Spielfehler (!) einen Improsong spielt bzw. dem Spieler ein Harmoniegerüst liefert, auf dem der dann improvisieren kann. (Mehr ist es letztlich ja nicht beim Improtheater - Stegreif Liedbegleitung). Das dann möglichst in sämtlichen Stilen, auch wenn vom Publikum meist nur die üblichen 4 Verdächtigen gerufen werden. Die Größe zu haben, dass auch ein Song mal daneben gehen kann und dass man noch einmal von vorn beginnt, liegt daran, dass man in der Liedbegleitung eine Komposition imitieren will. Die gemeinsame Improvisation soll klingen, wie eine Komposition. Ohne Fehler. Am ehesten noch ohne Fehltritte des Musikers, denn der liefert ja das sichere Netz für den Spieler, der meist versucht durch seinen einfallsreichen Text zu glänzen. Für wirkliche Musik und Improvsation von seiten des Musikers ist meistens kein Raum. Aber daran gewöhnt man sich, wenn man sich auf ein Ziel geeinigt hat. Das ist dann doch die Unterhaltung des Publikums und nicht die Selbstverwirklichung der Künstler. Und das ist im Improtheater auch in Ordnung, hat sie es doch eigentlich nicht geschafft, als wirkliche intellektuelle Kunstform daher zu kommen, sondern durch den verbreiteten Stil nur für direkte, interaktive Unterhaltung zu sorgen. Theoretiker werden mucken und sagen, dass der Ursprung ja auch in der Comedia dell'arte liegt. Sicher tut er das auch, aber das muss ja nicht heißen, dass man etwas nicht in eine andere Richtung weiterentwickeln kann. Wenn der Jazz im Swing stehen geblieben wäre, wäre er heute auch nur gefällige Tanzmusik. Gott sei Dank kam danach der Bebop.

Worauf will ich hinaus? Es bedarf einer Vorbereitung, einer Schärfung seiner Fähigkeiten für die Improvisation. Die meisten Spieler im Improtheater beherrschen nicht einmal die Theatersportspiele richtig und wollen aber in die anspruchsvolle freie Improvisation. Wenn ich das Zitat auf das Theater beziehe, müsste es lauten: "zunächst beherrschen sie das Schauspiel". Improvisierende Musiker haben in den meisten Fällen eine langjährige, professionelle Ausbildung in den Bereichen "Praktisches Spiel", "Theorie", "Harmonielehre", "Rhythmuslehre", "Ausdruck", etc. hinter sich. Auch wenn das viele nicht so wahrnehmen als Schüler. Ein Profi hat ca. 10.000 Stunden übend am Instrument verbracht. Um auf das Zitat zurück zu kommen: Sind denn Improtheaterspieler auf dem Niveau eines klassischen Schauspielers, wenn sie sich in die freien Szenen wagen? Zu wenige sind es. Und warum "dürfen" sie es dennoch: Weil der Anspruch dann doch in den Bereich der Unterhaltung, des Hobbies, des Spaß gezogen wird. Frei nach dem Motto: "Wenn's schief geht, war's nur Spaß". Die Gefahr des Dilettantismus ist größer, als die meisten bemerken. Und diese Gefahr zieht sich durch alle Klassen. Wie ein Kollege richtig behauptete: "Ein klassischer Schauspieler kann auf Grund seiner Ausbildung auf Fertigkeiten zurückgreifen, die ein Laie nur durch Talent oder durch viel Arbeit ausgleichen kann." Und da müsste sich jeder mal fragen, wieviel Futter er eigentlich mitbringt oder an sich arbeitet. Ansonsten bleibt die Gefahr herum zu dilettieren immens groß, wie bei den meisten. Um einen "Klassiker" übertreffen zu können, bedarf es eben ein Weitergehen, nachdem ich das Niveau erreicht habe. Aber da muss man erstmal hinkommen.

Samstag, 26. Mai 2012

Melancholische Musik - Umgang mit Kritik

Ein Thema lässt mich seit Wochen nicht los. Nach der ersten Aufführung von Hear and Now Dimensions, unserer Improvisationsperformance mit Musik, Theaterspiel und Licht, gab es Feedback und Kritik von einer Zuschauerin. Nun muss man erst einmal froh sein, dass man überhaupt nach einem Auftritt Rückmeldung bekommt, außer durch die Applausstärke. Mit Meinungen, die nicht so positiv ausfallen, wie man sie als Künstler gern hätte, muss man jedoch umgehen können. Im Idealfall stoßen sie einen Entwicklungsprozess voran und das taten sie auch in diesem Fall.

Da hieß es, dass meine Musik "sehr melancholisch" gewesen sei. Was für mich in die Richtung "zu melancholisch" geht und sicher auch so gemeint war. Zumindest bestätigte sich dies im Gespräch nach der Aufführung. Weiter wurde gesagt, dass ja eine Komposition, "beispielsweise von Bruckner", nicht nur eine Farbe hätte, sondern möglichst viel bedient an Gefühlen und Stimmungen. Schlicht fehlte der Zuschauerin also die Abwechslung und sie verglich Äpfel mit Birnen, Komposition mit Improvisation, ein Ziel mit einem Weg. Anscheinend hat sie einen bunten Strauß von Melodien erwartet. Und das ist die Crux: Was ist die Erwartung an einen Abend, an dem ausschließlich improvisiert wird? Sollte ich mir als Improvisateur also vornehmen, möglichst viel anzubieten, damit die geneigte Hörerschaft auch nicht gelangweilt ist, wenn an diesem Abend nur eine Stimmung transportiert wird? Ich verfolge den Ansatz, dass eine Improvisation der Ausdruck des Inneren in genau jenem Moment ist, aus dem dann Musik entsteht. Des Weiteren nehme ich mir als Künstler heraus, einen Personalstil auszubilden, wie ihn im Übrigen auch Bruckner hat. Will heißen: Zuschauer hören Stephan Ziron, genau weil er vielleicht in seinen Improvisationen den Zustand der Melancholie in Musik umsetzt. Es mag Zuschauer geben, die gehen in traurige Filme, um genau dieses Gefühl gespiegelt und bedient zu bekommen. Somit wären wir also wieder bei den Erwartungen. Ich kann sicher nicht voraussetzen, dass jeder Zuschauer meinen Stil kennt und sich vor einem Abend mit meiner Musik auseinander setzt. Aber er muss mir zugestehen, dass ich einen Stil habe und genau in diesem Moment eben von Erwartungen à la Abwechslung in den Stimmungen oder Musikstilen oder was auch immer, gehemmt werde. Das ist nicht mein Ansatz von Improvisation. Und ich bin noch lange nicht dort angelangt, wo ich als improvisierender Musiker mit meiner Ausdrucksweise sein möchte. Ich möchte - Achtung! - noch viel freier spielen, als ich es jetzt tue. Das bedeutet, dass ich wohl noch weniger einigen Erwartungen entsprechen werde. Aber das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass ich um so mehr den Erwartungen der Zuschauer entsprechen werde, die auf der Suche nach der gleichen Stimmung sind, die sie auch haben und die sie gern gespiegelt haben wollen. So etwas kann man Polarisation nennen und das soll es auch sein. Ich möchte kein Künstler sein, über den Leute sagen, dass es nett ist, was er macht. Ich möchte ein Künstler sein, wo Zuschauer sagen "Da gehe ich nie wieder hin!" und "Da gehe ich immer wieder hin!". Alle Grautöne sind für mich der Tod meines Antriebs.

|

| Anton Bruckner widmete Richard Wagner seine 3. Sinfonie Quelle: wikimedia.org |

Eine Komposition mit einer Improvisation zu vergleichen ist schlichtweg Schwachsinn. Eine Komposition kann Jahre dauern. An ihr kann ich tüfteln und sie ausfeilen. An der 3. Sinfonie hat Bruckner fast ein Jahr gearbeitet, bevor er sie am Silvesterabend 1873 vollendete. Und mit diesem Maßstab soll eine Improvisation gemessen werden, die in einer Stunde entsteht? Das spannende an Momentmusik ist doch, mit auf die Reise zu gehen und ihre Entwicklung zu verfolgen. Ob ein furioses Finale am Ende steht, steht zu Beginn nicht fest und das ist das Spannende daran. Ob sie "gelingt", was auch immer das heißt, liegt im ganz individuellen Betrachten jeden einzelnen Hörers, mich eingeschlossen. Und ich bin wahrlich nicht jedes Mal zufrieden mit meinen Improvisationen. Aber dieser Grabenkampf zwischen Improvisation und Komposition existiert seit Jahrhunderten, seitdem es Musik überhaupt gibt. Dabei hatte es die Mutter der Musik, nämlich die aus dem Stegreif erfundene Musik, nie leicht mit dem höchst artifiziellen Musizieren der Tonsetzer mitzuhalten. Sie ist und bleibt eine besondere Erfahrung, ein besonderer Weg für Ausführende, wie für Zuhörer.

Carl Dahlhaus schrieb zum Verhältnis Komposition versus Improvisation folgendes:

„Der Begriff der Improvisation, wie er als abgegriffene Vokabel im Umlauf ist,

ohne daß über ihn reflektiert würde, krankt an dem Mangel, eine primär

negativ, durch den Gegensatz zum Begriff der Komposition bestimmte

Kategorie zu sein: ein Sammelname für musikalische Phänomene, die man aus

dem einen oder anderen Grunde nicht Komposition nennen möchte und darum

einen Gegenbegriff zuschiebt [...] Bildet demnach der Begriff der

Improvisation keine Alternative zu dem der Komposition..., so ist dennoch,

jedenfalls in der europäischen Musik, die eine Kategorie in wesentlichen

Zügen durch den Gegensatz zu anderen bestimmt.“

Dahlhaus, Carl (1979), Was heißt Improvisation?, in: Brinkmann, Reinhold (Hrsg.), Improvisation und neue Musik, Veröffentlichung des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, Band 20,Mainz, S. 9.

Kurzum: Wenn mir nicht zum lächeln zu mute ist und ich melancholisch bin, hilft mir kein "Lächel doch mal". Man muss Zustände aushalten. Und wer meinen Zustand in meiner Improvisation nicht aushält, also mich nicht aushält, denn nichts anderes bin ich dem Moment meiner Improvisation, weiß wo das grüne Schild leuchtet, dass da den Notausgang in Szene setzt.

Labels:

Feedback,

Hear and Now Dimensions,

Improvisation,

Komposition,

Kritik

Standort:

Berlin, Deutschland

Abonnieren

Posts (Atom)